歌人・与謝野晶子

明治11(1878)年、菓子司・駿河屋の長女として生まれ、堺の海を見て育った鳳志ようが、師として仰いでいた与謝野鉄幹氏と結ばれて与謝野晶子となられたことは、よくご存知の通りです。

明治11(1878)年、菓子司・駿河屋の長女として生まれ、堺の海を見て育った鳳志ようが、師として仰いでいた与謝野鉄幹氏と結ばれて与謝野晶子となられたことは、よくご存知の通りです。

明治34(1901)年、歌集「みだれ髪」を出し、多くの若者の心を捉えました。この「みだれ髪」の表紙が、フランスの画家ミュシャの作風であるアールヌーボーを取り入れたものとして知られていますね。

また、明治37(1904)年に日露戦争に出征する弟を気遣う家族の思いを「君死にたまふことなかれ」の詩を謳って世に出した晶子は、富国強兵を是とする日本人から見ると、日和見であり、国を売る者として猛烈な批判をあびました。しかし晶子は、まことの心を詠んだとして屈しません。

その後、夫鉄幹を希望していたヨーロッパに送り出すと共に、自らも赴き、新しい境地を開いたのです。また、経済的にも自立すべきであるとの女性解放運動にも取り組み、自由主義を骨子とした教育を目指して、文化学院を創設しました。

古典研究の一環として源氏物語の現代語訳をした「新訳源氏物語」は有名ですね。

昭和17年に63歳の生涯を閉じています。

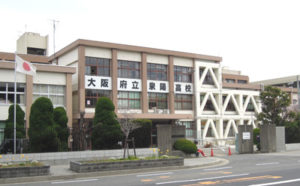

上の「君死にたまふことなかれ」の歌碑は、大阪府立泉陽高等学校に建立されています。

(1)水野鍛錬所

(1)水野鍛錬所

(鉄砲鍛冶:榎並屋勘左衛門、芝辻理右衛門屋敷跡)

北旅籠町西の紀州街道沿いにあるこの水野鍛錬所は、昭和22(1947)年の法隆寺の改修の際に、五重塔の大きな魔よけ鎌を鍛えた所です。法隆寺を解体した時に出た古釘をあつめて鍛え直したものです。日常的には家庭用や職人用の庖丁を伝統的な手法で造っています。

晶子 の歌を歌碑として設置したのは、この地域(北旅籠町から神明町までの七町)が、カジヤの専門語で「七まち」と呼ばれていたのを、与謝野晶子が歌っていたことによるものだそうです。

の歌を歌碑として設置したのは、この地域(北旅籠町から神明町までの七町)が、カジヤの専門語で「七まち」と呼ばれていたのを、与謝野晶子が歌っていたことによるものだそうです。

「住の江や

和泉の街の 七まちの

鍛冶の音きく

菜の花の路」

(2)正中山覚応寺

伊予(現・愛媛県)の豪族河野通元が覚如上人に帰依し、覚応と名乗りました。そして日向(現・宮崎県)の霧島山のふもとに一宇を建て、覚応坊と名付けました。

伊予(現・愛媛県)の豪族河野通元が覚如上人に帰依し、覚応と名乗りました。そして日向(現・宮崎県)の霧島山のふもとに一宇を建て、覚応坊と名付けました。

数代の後に堺に移り、第5世覚貞は蓮如上人に師事して、坊を改めて覚応寺とした後、現在地に移ったとのことです。

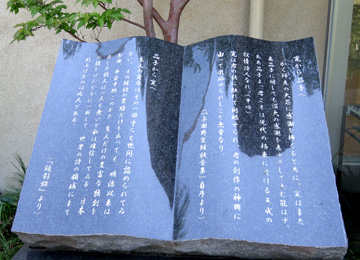

この寺の住職河野鉄南は、文学仲間の与謝野鉄幹と晶子とを引き会わせた人です。また、境内には与謝野晶子の歌碑があり、毎年5月29日の晶子の命日に、晶子の大好きだった桜にちなみ、

この寺の住職河野鉄南は、文学仲間の与謝野鉄幹と晶子とを引き会わせた人です。また、境内には与謝野晶子の歌碑があり、毎年5月29日の晶子の命日に、晶子の大好きだった桜にちなみ、

「白桜忌」が開かれています。

「その子はたち くしにながるゝくろかみの

おごりの春の うつくしきかな」

劫初より

作りいとなむ殿堂に

われも黄金の

釘ひとつ打つ

故郷

故郷

堺の街の妙國寺 その門前の庖丁屋の浅黄納廉の間から 光る刃物のかなしさか 御寺の庭の塀の内 鳥の尾のよにやはらかな 青い芽をふく蘇鉄をば 立って見上げたかなしさか 御堂の前の十の墓 佛蘭西船に斬り入った 重い科ゆゑ死んだ人 その思出のかなしさか いいえ それではありませぬ 生まれ故郷に來は來たが 親の無い身は巡礼の さびしい気持になりました

(5)大阪府立泉陽高等学校

(5)大阪府立泉陽高等学校

(与謝野晶子出身の旧制高等女学校)

あゝをとうとよ君を泣く 君死にたまふことなかれ

末に生まれし君なれば 親のなさけはまさりしも

親は刃をにぎらせて 人を殺せとをしへしや

人を殺して死ねよとて 二十四までをそだてしや

「菜種の香 古きさかいを ひたすらむ 踏ままほしけれ 殿馬場の道」

(7) 与謝野晶子銅像

(7) 与謝野晶子銅像

(南海本線堺駅西口駅前広場)

「ふるさとの

潮の遠音のわが胸に

ひびくをおぼゆ 初夏の雲」

(8)与謝野晶子生家跡

(8)与謝野晶子生家跡

(阪堺電気軌道線宿院電停北)

「海恋し 潮の遠鳴り

かぞえつつ

少女となりし

父母の家」

この碑の置かれている場所は、正確には生家跡とはわずかに西にずれています。もともと生家跡の碑は、阪堺電車の線路内に設置されていました。昭和30年に紀州街道、というよりも阪堺電車の走っている大道筋が西側に拡げられました。紀州街道の1本西の道(西六間筋)までの住宅が全て立ち退かされて、道路になったのです。

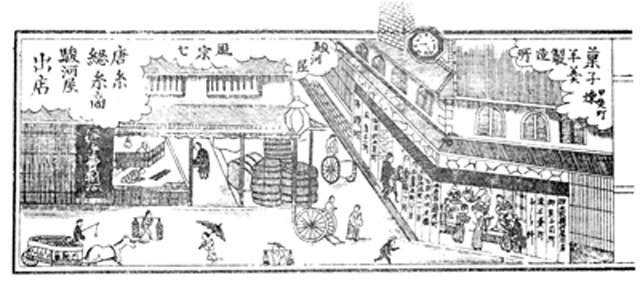

下の図は明治16年(1883)年の「住吉堺名所並に豪商案内記」に描かれた「駿河屋」です。  当時の豪商の1軒として描かれています。「菓子 練羊羹製造所」と書かれ、また店の二階には時計までが設置されており、並の店ではないことが分かります。左側には、「唐糸 總糸商 駿河屋出店」とあり、お菓子屋だけでなく、糸までも扱っていたのですね。

当時の豪商の1軒として描かれています。「菓子 練羊羹製造所」と書かれ、また店の二階には時計までが設置されており、並の店ではないことが分かります。左側には、「唐糸 總糸商 駿河屋出店」とあり、お菓子屋だけでなく、糸までも扱っていたのですね。

この家から、大阪湾の潮の遠鳴りが聞こえていたのでしょう。今と違って浜がもっと東にあった頃です。この家で乙女となった晶子自身を思い起こし、父母を恋しく思って、詠んだのかも知れません。

(9)女性センター

(9)女性センター

「すべて眠りし女

今ぞ目覚めて動くなる」

「地はひとつ

大白蓮の花と見ぬ

雪のなかより

日ののぼるとき」

(10)堺市立少林寺小学校 (晶子出身の宿院小学校を引き継いだ小学校)

(10)堺市立少林寺小学校 (晶子出身の宿院小学校を引き継いだ小学校)

「をとうとは

をかしおどけし

紅き頬に

涙流して笛ならうさま」

(11)浜寺公園

(11)浜寺公園

(1873:我が国初の公園大久保利通が守った松林)

「ふるさとの 和泉の山を

きはやかに

浮けし海より

潮風ぞ吹く 」

この公園は、晶子にとって忘れられない公園です。それは、明治33(1900)年に大阪の北浜の平井旅館で、鉄幹と初めて出会った翌日、ここ浜寺公園にあった料亭「寿命館」で歌会があり、鉄幹、山川登美子、晶子などが一堂に出席し、それがきっかけで鉄幹と晶子との仲が急速に発展したからです。 なお、この寿命館で晶子が詠んだ歌は、

「わが恋を みちびくほしと ゆびさして 君ささやきし 浜寺の夕」

というものでした。この「ゆびさして」をイメージして、上の歌碑がデザインされています。

次のページに、二人の仲を近付けた「寿命館」の写真を掲げておきます。

浜寺公園:寿命館

浜寺公園:寿命館

(12)与謝野晶子文芸館

(12)与謝野晶子文芸館

(阪和線堺市駅前)

(13)堺女子短期大学

(13)堺女子短期大学

(泉陽高校卒業生により設立された教育機関)

「 山の動く日

山の動く日きたる、

かく云えど、人これを信ぜじ、

山はしばらく眠りしのみ、

その昔、彼等みな

火に燃えて動きしを、

されど、そは信ぜずともよし、

人よ、ああ、唯だこれを信ぜよ、

すべて眠りし女、

今ぞ目覚めて動くなる。」

(14)大仙公園

(14)大仙公園

「

「

花の名は

一年草もある故に

忘れず星は

忘れやすかり」

(15)堺市立中央図書館

「堺の津

南蛮船の

行きかへば

春秋いかに

入りまじりけむ」

(16)大鳥大社

(16)大鳥大社

「和泉なる

わがうぶすなの

大鳥の

官居の杉の

青き一むら」

(17)羽衣国際大学

(17)羽衣国際大学

(歌中に「羽衣」の語)

「朝ぼらけ

羽ごろも白の

天の子が

乱舞するなり

八重桜ちる」

(18)湊駅東口・公園広場

(18)湊駅東口・公園広場

「ちぬの浦

いさな寄るなる

をちかたは

ひねもす霞む海恋しけれ」

「夕されば

浜の出島のうたひめの

島田にまじり

かほりぞ飛ぶ」

(19)石津神社

(19)石津神社

「人とわれ 同じ十九の

おもかげを

うつせし水よ

石津川の流れ」

「石津川 ながれ砂川

髪をめでて

なでしこ添えし

旅の子も見し」

(20)堺市立上神谷小学校

(20)堺市立上神谷小学校

(晶子が松茸狩りをした地域の小学校)

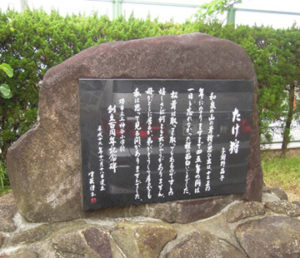

「 たけ狩

和泉の山の茸狩の思ひ出は、

十二三の年になりますまで

四五年の間は 一日も忘れな

かった程の面白いことでした。

松茸は取っても取っても

あるものですもの、嬉しさは

何とも云ひやうがありません。

母がどこに居るか、弟がどう

して居るかとも 私は思って

見る間がありませんでした。」

(21)賢明学院中学校・

(21)賢明学院中学校・

高等学校

(堺市唯一のカトリック学校)

「少女子の 祈りの心

集まれば

ましてマリヤの

御像光る」

(22)大阪府立金岡高等学校

(22)大阪府立金岡高等学校

(「金」と「岡」の文字が詠み込まれている)

「金色の ちひさき鳥の

かたちして

銀杏ちるなり

夕陽の岡に」

(23) 堺市民芸術

(23) 堺市民芸術

文化ホール

「母として

女人の身をば

裂ける血に

清まらぬ世は

あらじとぞ思ふ」

(24) 浅香山緑道

(24) 浅香山緑道

「大和川 砂にわたせる

板橋を

遠くおもへと

月見草咲く」

(25) 開口神社境内

(25) 開口神社境内

「少女たち

開口の神の 樟の

若枝さすごと

のびて行けかし」

(26)さかい利晶の杜

(26)さかい利晶の杜

平成27年3月に開館した利晶の杜は、新しい堺の観光の拠点としてつくられました。堺を代表する文化人の千利休と与謝野晶子を中心にした施設で、晶子の生家・駿河屋の店頭の再現もしています。

平成27年3月に開館した利晶の杜は、新しい堺の観光の拠点としてつくられました。堺を代表する文化人の千利休と与謝野晶子を中心にした施設で、晶子の生家・駿河屋の店頭の再現もしています。

また、施設の外には、与謝野晶子 寛文学碑も設置されており、二人相互の文人としての思いを述べています。

また、施設の外には、与謝野晶子 寛文学碑も設置されており、二人相互の文人としての思いを述べています。

おわりに

完成してみると、ほんとに本というよりも冊子程度になってしまいました。

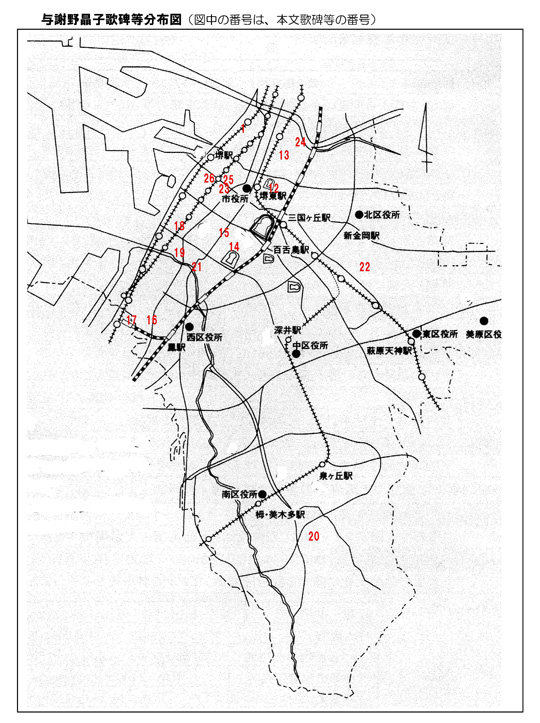

当初は、歌碑のおかれている施設と与謝野晶子とのかかわりなどを書こうと思っていたのですが、施設そのものについては書けても晶子とのかかわりは書くことがほとんどないのが現状です。ちょっとしたかかわりや、何故晶子の歌碑をここにと思われるものまであり、関係を書くことは断念しました。

また、調べていくと、私が当初思っていた歌碑のある場所よりも4か所多くあることが分かり、少し手間取りました。といっても全て堺市内ですので、それほど手間をかけたというのではありません。ただ、私が動ける休日には学校関係は閉じており、無人なものですので入れません。そういうところには、平日で行ける日を選びながらの訪問となりました。

どこの施設も温かく受け入れていただけたのがよく、わざわざそこに置かれている歌碑についての資料もいただけるところもありました。この場をお借りいたしましてお礼申し上げます。

歌碑はありませんが、やはり与謝野晶子ということで、堺市立文化館の与謝野晶子文芸館にも行き、あらためて晶子の足跡をたどった次第です。

出来あがってみると、単なる歌碑の写真集のようなものになってしまいましたが、自分で1基1基を確認して取り込んだことに意義を感じています。自分の力の届く範囲です。

今後、歌碑が増えれば、この冊子も増補していく予定です。ご期待ください。

土肥 俊夫(どい としお)

昭和25(1950)年、堺市に生まれる。

昭和48(1973)年、小学校教諭として勤務

堺市立中百舌鳥小学校、堺市立浅香山小学校

昭和61(1986)年、堺市教育委員会勤務

学校指導課、総務課、教育研究所、教育政策課

平成10(1998)年、小学校教頭として勤務

堺市立市小学校、堺市立浜寺石津小学校

和泉市立緑ヶ丘小学校、堺市立竹城台東小学校

平成20(2008)年3月退職

平成20(2008)年4月、堺・中・西・北区役所にて非常勤で就学相談担当

平成21(2009)年4月、堺市教育センター専門指導員として本市の初任者教員指導担当

平成27(2015)年3月退職。

与謝野晶子歌碑めぐり

発 行 平成24年5月

改訂版発行 令和 2年8月

著者兼発行者 土肥 俊夫

(非売品)

※表紙の写真 上から 阪堺電気軌道線

与謝野晶子生家跡の歌碑

女性センター内の与謝野晶子像